Лейкоз, который часто называют раком крови либо лейкемией, относится к тяжёлым онкологическим заболеваниям. Он поражает кроветворные органы и вызывает изменения, из-за которых в крови больного резко увеличивается количество лейкоцитов. С развитием заболевания кровь постепенно перестаёт выполнять свои функции в организме, из-за чего при отсутствии лечения наступает летальный исход. Болезнь поражает не только взрослых, но и детей, с одинаковой частотой обнаруживается у мужчин и женщин.

Виды заболевания

Современная классификация лейкозов включает несколько принципов деления на виды. Прежде всего, следует упомянуть разделение случаев заболевания по характеру протекания на:

- острые, характеризующиеся быстрым развитием и образованием большого количества незрелых клеток крови — бластов;

- хронические, которым свойственно длительное течение и патологическое продуцирование зрелых лейкоцитов с изменёнными свойствами.

Ещё один принцип классификации лейкозов основан на уровне дифференцирования поражённых клеток, которые могут быть:

- недифференцированными;

- цитарными;

- бластными.

Кроме того, онкологи выделяют множество видов лейкозов по типам клеток, патологическое изменение которых лежит в основе заболевания. По этому принципу различают лимфобластные, монобластные, миелобластные, лимфоцитарные, миеломные и другие разновидности болезни.

Паллиативная помощь

Для терапии острого лейкоза имеется большое количество методов лечения. Это может быть химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия. Все эти методы могут привести к ремиссии даже после многократных рецидивов. Поэтому как таковая, паллиативная терапия назначается редко и, как правило, у возрастных пациентов, которые не могут перенести тяжелое лечение.

В этом случае используется химиотерапия, медикаментозная терапия и лучевая терапия.

Химиотерапия

Химиотерапия при паллиативном лечении проводится не с целью достижения ремиссии, а для удержания опухолевого клона от стремительного размножения. На этом этапе могут применяться стандартные цитостатические препараты в меньших дозировках, иммунотерапия, таргетная терапия и другие методы противоопухолевого лечения.

Лучевая терапия

Лучевая терапия может применяться для облегчения болевого синдрома при сильном поражении костей, а также при наличии внекостномозговых очагов.

Симптомы

Течение разных видов заболевания не сопровождается специфическими симптомами лейкоза. Напротив, его проявления одинаковы для всех типов патологии и на начальных стадиях слабо диагностируются. К ним относят:

- повышенную склонность к простудам и сезонным недомоганиям;

- ночную потливость;

- суставные и костные боли;

- набухание лимфатических узлов;

- нестабильность температуры тела, постоянные резкие скачки;

- бледность, сероватый оттенок кожи;

- общее недомогание, слабость;

- длительное заживление даже небольших повреждений;

- беспричинное понижение массы тела.

На поздних стадиях болезни появляются более отчётливые признаки лейкемии:

- характерная желтизна кожи и глазных белков;

- ухудшение зрения, вплоть до полной дисфункции;

- сильные головные боли;

- затруднённое дыхание, пневмония;

- частая тошнота, рвотные позывы;

- проблемы с сердечной деятельностью;

- онемение лицевых мышц, частичное либо полное.

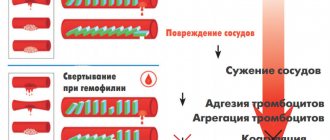

На поздних стадиях из-за повышенной хрупкости сосудов часто развиваются подкожные и внутренние кровоизлияния. Могут появиться язвенно-некротические поражения тканей, ангина в тяжёлой форме.

Какие процессы влияют на самочувствие больного

У человека с лейкемией в кровь выбрасываются незрелые лимфо- и лейкоциты, лишённые защитных функций. Уровень эритроцитов падает и в тканях не происходит должный кислородный обмен. Нарушается периферийное кровоснабжение, снижается уровень тромбоцитов, кровь перестает сворачиваться, внутренние органы увеличиваются и отекают.

Онкология развивается на фоне наследственных и генетических отклонений. Лейкемия прогрессирует под влиянием на организм алкоголя, никотина, вредных пищевых продуктов, канцерогенов. Особый фактор, влияющий на развитие рака крови – радиационное облучение женщины во время вынашивания плода или влияние больших доз излучения на организм взрослого человека.

Причины и факторы риска

Конкретную взаимосвязь между определёнными воздействиями и появлением рака крови обнаружить пока не удалось, однако факторы риска, повышающие вероятность возникновения болезни, хорошо известны онкологам.

- Наследственность. Если в семье имеются случаи заболевания, то риск возрастает в 3-5 раз. Кроме того, существенным фактором риска являются генетические болезни.

- Радиация. Значительно чаще, чем обычно, симптомы лейкоза возникают у людей, подвергшихся радиационному воздействию.

- Химические вещества. Патогенным воздействием, провоцирующим мутацию клеток крови, обладают десятки химических соединений, с которыми люди контактируют в процессе профессиональной деятельности. В частности, к ним относятся пары бензина.

- Курение. У курящих людей в несколько раз возрастает риск острого миелобластного лейкоза.

Присутствие одного и даже нескольких перечисленных факторов не означает, что человек обязательно заболеет, однако вероятность онкопатологии крови у них существенно повышена.

Причины возникновения

Как при любых онкологических заболеваниях основной причиной возникновения злокачественного новообразования является нарушения апоптоза (запрограммированной гибели клеток), которое приводит к размножению патологических клеток опухоли. Всё это происходит на фоне ослабленного иммунитета.

Предрасполагающие факторы

- Генетическая предрасположенность – если близкие родственники страдали подобными заболеваниями.

- Первичный или вторичный иммунодефицит.

- Воздействие ионизирующего излучения. Такому облучению подверглись люди пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидаторы последствий. Люди прошедшие

- курсы лучевой терапии на фоне других онкологических заболеваний.

- Воздействие химических канцерогенов. К этой же группе можно отнести людей, которые получают химиотерапию по поводу других онкологических заболеваний.

Стадии

Острый и хронический рак крови несколько различаются по характеру протекания болезни. Онкологи различают следующие стадии острого лейкоза:

- полное клиническое развитие, при которой у пациента появляются кровотечения, воспалительные процессы в различных органах, уменьшается количество эритроцитов, падает гемоглобин;

- ремиссия, когда клинические проявления уменьшаются, а количество незрелых клеток в костном мозге не превышает 5%;

- рецидив, когда самочувствие больного ухудшается с ростом числа незрелых лейкоцитов в костном мозге и крови;

- терминальная, в которой опухоль прогрессирует, а практически все клетки крови становятся патологическими, из-за чего во многих органах развиваются язвенно-некротические процессы.

Стадии ремиссии и рецидива могут циклично повторяться несколько раз, при этом рецидивы становятся всё более тяжёлыми, а ремиссии — короткими и мало выраженными.

Хронический лейкоз разделяют на следующие стадии:

- начальную, длящуюся до года, во время которой в крови возрастает количество нейтрофильных лейкоцитов и падает в несколько раз показатель щелочной фосфатазы;

- развёрнутую, продолжающуюся до пяти лет, с характерной для заболевания клинической картиной, когда костный мозг постепенно перестаёт продуцировать нормальные клетки крови, увеличивается в размерах селезёнка, изменённые клетки постепенно проникают в периферийный кровоток;

- терминальную, продолжительность которой не превышает полугода, характеризующуюся распространением раковых клеток во все жизненно важные органы с током крови.

Хронический лимфоцитарный лейкоз

Поскольку хронический лимфоцитарный лейкоз прогрессирует медленно, многие люди не нуждаются в лечении в течение нескольких лет — пока не начинает увеличиваться содержание лимфоцитов, не увеличиваются лимфатические узлы и не снижается количество тромбоцитов и эритроцитов. Анемию лечат переливаниями эритроцитной массы и инъекциями эритропоэтина (лекарство, которое стимулирует формирование эритроцитов). При снижении количества тромбоцитов переливают соответствующий компонент крови, а при развитии инфекционной болезни назначают антибиотики. Чтобы замедлить рост лимфатических узлов, печени и селезенки, когда это сопровождается дискомфортом, применяется лучевая терапия. Лекарства

, которыми принято лечить сам лейкоз, не вылечивают от болезни и не продлевают жизнь, а к тому же могут вызывать тяжелые побочные эффекты. Избыточное лечение более опасно, чем недостаточное. Когда количество лимфоцитов становится очень большим, врач может назначить противоопухолевые средства, иногда в комбинации с кортикостероидами (гормональными средствами). Прием преднизолона и других кортикостероидов может сопровождаться существенным и быстрым улучшением у людей с далеко зашедшим лейкозом. Однако эта реакция обычно кратковременная, а кроме того, кортикостероиды вызывают много побочных эффектов при длительном использовании, в том числе возрастает риск возникновения тяжелых инфекций.

Лекарственная терапия

В-клеточного лейкоза включает алкилирующие средства, которые уничтожают злокачественные клетки, взаимодействуя с их ДНК. Для лечения волосковоклеточного лейкоза высокоэффективен альфа-интерферон.

Прогноз

Большинство форм хронического лимфоцитарного лейкоза прогрессирует медленно. Шансы пациента на выздоровление зависят оттого, как далеко зашла болезнь. Определение стадии болезни основано на таких показателях, как количество лимфоцитов в крови и костном мозге, размер селезенки и печени, наличие или отсутствие анемии, содержание тромбоцитов. Люди, имеющие В-клеточный лейкоз в ранних стадиях, часто живут 10—20 лет после установления диагноза и обычно не нуждаются в лечении. Больные, у которых выражена анемия, а содержание тромбоцитов менее 100х Ю’в 1 л крови (норма 180—320х 109), имеют худший прогноз,чем те, у кого анемия не выражена и содержание тромбоцитов в норме. Обычно смерть наступает из-за прекращения функции костного мозга: он не может вырабатывать достаточное количество нормальных клеток, способных доставлять кислород клеткам организма, бороться с инфекциями и предотвращать кровотечение. У людей, имеющих Т-клеточный лейкоз, прогноз несколько хуже. По причинам, по-видимому связанным с изменениями в иммунной системе, у больных с хроническим лимфоцитарным лейкозом более вероятно развитие других онкологических заболеваний.

Диагностика

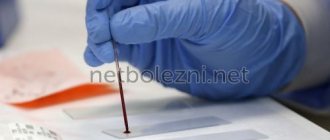

Основными процедурами в диагностике лейкоза являются лабораторные анализы крови: общий, биохимический, генетический.

Не менее важны исследования пункции костного мозга и цереброспинальной жидкости:

- цитогенетическое, выявляющее атипичные хромосомы, характерные для изменённых клеток;

- цитохимическое, позволяющее выявить на ранней стадии острую форму заболевания;

- иммунофенотипическое, в результате которого становится понятно, какие типы клеток подверглись злокачественному изменению;

- миелограмма, позволяющая определить стадию заболевания и динамику процесса.

Одновременно пациенту назначают инструментальные исследования внутренних органов — УЗИ, КТ, МРТ, чтобы определить лейкозную инфильтрацию.

Классификация ХЛЛ

Хронический лейкоз классифицируется по стадиям и по группам риска.

Стадия заболевания определяется на основании клинического обследования и результатах анализа крови:

- Стадия А — уровень гемоглобина более 100 г/л, тромбоцитов более 100 × 10 9 /л, и поражено менее 3 областей лимфатических узлов.

- Стадия В — уровень гемоглобина более 100 г/л, тромбоцитов более 100 × 10 9 /л, и поражено более 3 областей лимфатических узлов.

- Стадия С уровень гемоглобина менее 100 г/л или уровень тромбоцитов менее 100 × 10 9 /л.

Классификация по группам риска

Для данной классификации был разработан международный прогностический индекс, учитывающий следующие параметры:

- мутация TP53 (17p).

- мутация IGHV.

- Уровень β2-микроглобулина >3,5 мг/л.

- Стадия B/С.

- Возраст старше 65 лет.

Каждому из этих параметров присваивается определенное количество баллов, при их суммировании пациент определяется в одну из 4 групп риска:

- 0-1 балл — группа с низким риском прогрессирования.

- 2-3 балла — промежуточный риск прогрессирования.

- 4-6 баллов — высокий риск прогрессирования.

- 7-10 баллов — очень высокий риск прогрессирования.

Лечение

После обнаружения лейкоза лечение выбирается в соответствии с формой и стадией заболевания, уровнем поражения жизненно важных органов, возрастом, общим состоянием организма. Методику лечения выбирает специалист — онколог, онкогематолог, а его целью становится восстановление нормального кроветворного процесса, достижение продолжительной ремиссии, а в идеале — полное излечение.

Выбор метода во многом зависит от формы патологии. При остром течении болезни хороший эффект даёт химиотерапия, в случаях хронического заболевания наиболее действенным методом часто становится пересадка костного мозга или лечение стволовыми клетками. Неблагоприятные симптомы купируются проведением дезинтоксикационной и гемостатической терапии, введением здоровых тромбоцитов и лейкоцитов, курсами антибиотиков.

Реабилитация

В перечень клинических рекомендаций при остром лейкозе в период реабилитации входят:

- мероприятия по повышению иммунитета;

- сбалансированное питание;

- дезинтоксикационная терапия;

- восстановление кишечной микрофлоры;

- антистрессовая психотерапия;

- улучшение качества сна.

В период восстановления важно выполнять все назначения лечащего врача-онколога, вовремя и полностью проходить рекомендованные лечебные курсы.

Прогнозы

Успех лечения лейкоза зависит от многих факторов, но в большинстве случаев прогноз благоприятен. Острые формы более сложны, так как стремительное течение заболевания оставляет меньше времени для действий врача. При хронической форме благоприятные исходы, согласно статистике, составляют до 85% случаев.

В любом случае остаются шансы на продолжительную ремиссию и на полное избавление от болезни. У взрослых вероятность позитивного исхода составляет не менее 40%, у детей — до 90%.

Патофизиология

Под влиянием вышеописанных этиологических факторов в организме человека происходят соматические мутации клеток-предшественниц кроветворной и лимфоидной тканей.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1526-0968.2002.00402.x

Первый этап образования лейкемий начинается с мутации родоначальной клетки, которая приобретает способность быстро пролиферировать. Вследствие этого процесса образуются клетки, что являются их клоном.

На этапе формирования первой копии, опухоль сохраняет способность к дальнейшей дифференциации (доброкачественный опухолевый рост). Со временем, в первичного лейкозного клона происходят многочисленные мутации и изменения в структуре. В результате они не только активно пролиферируют, но и теряют способность к дифференцировке (злокачественного опухолевого роста).

И у детей, и у взрослых острый лейкоз может проявляться чрезвычайно высоким числом бластов; явление, известное как гиперлейкоцитоз. Дыхательная недостаточность, внутричерепное кровотечение и тяжелые метаболические нарушения часто возникают при острых гиперлейкоцитарных лейкозах (АГЛ) и являются основными детерминантами наблюдаемой высокой ранней смертности (от 20% до 40%).

Процесс, приводящий к этим осложнениям, давно известен как лейкостаз, но биологические механизмы, лежащие в основе его развития и прогрессирования, остаются неясными. Традиционно лейкостаз связывают с накоплением лейкозных бластов в микроциркуляции, и его лечение направлено на быстрое снижение лейкоцитоз. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1526-0968.2002.00402.x